太湖流域悠久的養(yǎng)蠶歷史、蠶的一生、拉綿制被、扎染刺繡等制作工藝,還有真絲旗袍、真絲畫(huà)、真絲圍巾……一股絲綢清涼之風(fēng)吹進(jìn)上海,絲綢成為追捧熱點(diǎn)。8月1日,“中國(guó)絲綢小鎮(zhèn)——震澤”文化展在上海虹橋高鐵站鄉(xiāng)愁小棧展廳開(kāi)展,為旅客奉上的不僅僅是蠶桑絲綢文化盛宴,更喚起了人們久違的鄉(xiāng)愁記憶。

走進(jìn)展廳,隨處可見(jiàn)震澤絲綢之美。此次展覽共分為“蠶桑·故里”、“蠶桑·記憶”、“蠶桑·精粹”等六個(gè)版塊,運(yùn)用圖文、實(shí)物、多媒體觸摸屏等多種方式,生動(dòng)介紹了震澤古鎮(zhèn)的蠶桑歷史、絲綢文化、景點(diǎn)名勝及農(nóng)家美食。現(xiàn)場(chǎng)還有手搖繅絲車、弓字形綿兜架等傳統(tǒng)制絲工具,讓旅客在參與互動(dòng)中深入了解蠶桑文化。

值得一提的是,展廳中部高2.2m的圓形實(shí)物展臺(tái),底座刻有“桑”“蠶”等古文化字體,上部玻璃展柜中藝術(shù)化的展示著震澤絲綢業(yè)“五朵金花”:太湖雪、山水絲綢、慈云、絲立方、輯里的絲綢精品,是展廳的亮點(diǎn),吸引眾多旅客駐足觀賞。

手持木槌,將新鮮桑葉置于絲布上一敲打,綠色的汁液便滲透在絲布上,印出了桑葉完美的輪廓,這是“植物拓染”。“桑葉和絲綢還可以發(fā)生這樣美麗的化學(xué)反應(yīng),古代絲綢上的花紋就是這樣來(lái)的吧。”一位女孩邊制作,邊向母親發(fā)問(wèn)。旅客李女士說(shuō),沒(méi)想到在候車時(shí),還能為孩子進(jìn)行蠶桑知識(shí)科普,這個(gè)展廳給了孩子一個(gè)意外的暑期蠶桑文化之旅,很有收獲。

“在這里,我看到了我們祖祖輩輩的生活方式,絲綢就是鄉(xiāng)愁。”來(lái)自北京的陳先生祖籍就是江蘇震澤,他說(shuō),“天下絲綢品,震澤占三成”,現(xiàn)在家里蓋的蠶絲被、用的絲綢產(chǎn)品都產(chǎn)自震澤一帶,作為震澤人我很驕傲,希望震澤明天更美好。

一方水土養(yǎng)一方蠶。震澤,地處“吳頭越尾”,是以太湖古稱為名的千年古鎮(zhèn)。唐朝起,這里便有人栽桑、繅絲、織綢,是著名的“蠶鄉(xiāng)”。明清時(shí)期,震澤坐擁三萬(wàn)畝桑田,一鎮(zhèn)出口的生絲占全國(guó)總量的1/15。蠶桑之于震澤,已經(jīng)是一種深入小鎮(zhèn)骨髓的文化,融入百姓生活的氣質(zhì)。

“蠶絲是老祖宗賜予震澤、蘇州的‘寶貝’,決不能丟在我們這一代人手里。”江蘇最美巾幗人物、太湖雪絲綢董事長(zhǎng)胡毓芳說(shuō)。去年11月,環(huán)繞震澤的省級(jí)濕地公園,“太湖雪”和震澤鎮(zhèn)政府合力打造了太湖雪蠶桑園,計(jì)劃恢復(fù)2000多畝的桑林,通過(guò)“政府+公司+農(nóng)戶”的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新模式,吸引周邊眾多賦閑在家的蠶農(nóng)重操舊業(yè),并給周邊農(nóng)戶每年帶來(lái)30萬(wàn)元的土地租金收入。

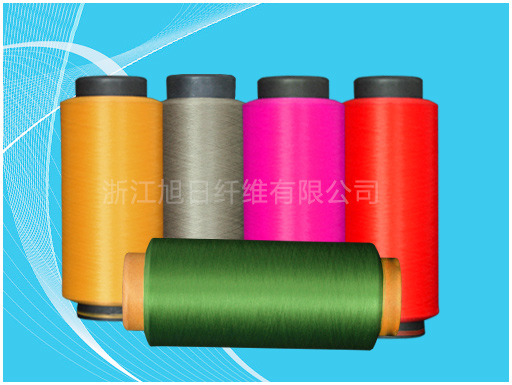

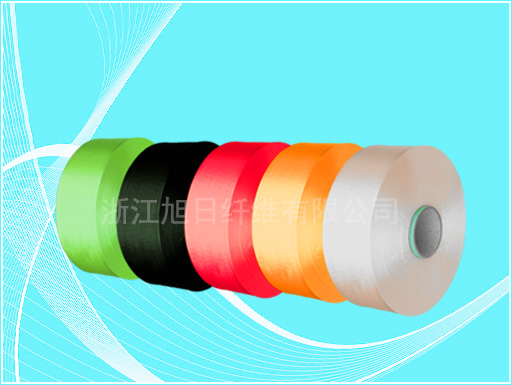

當(dāng)前,震澤已經(jīng)集聚了100多家絲綢企業(yè),年產(chǎn)值超12億元,形成了“金花領(lǐng)銜、小花緊跟、百花齊放”的壯美畫(huà)卷。

借入選全國(guó)首批“特色小鎮(zhèn)”和古鎮(zhèn)申遺的東風(fēng),“蠶桑旅游”正成為震澤眼下的新機(jī)遇。今年的吳江第三屆桑葚節(jié)在震澤蠶桑園內(nèi)舉行,接待游客超過(guò)一萬(wàn)人次。震澤鎮(zhèn)黨委書(shū)記陳琦表示,絲綢讓震澤這個(gè)千年古鎮(zhèn),煥發(fā)出歷久彌新的勃勃生機(jī),未來(lái),震澤將圍繞蠶桑主題,依托蠶桑園“千畝桑林、四季養(yǎng)蠶”的獨(dú)特景觀,規(guī)劃建設(shè)好濕地公園4000畝的環(huán)水空間,打造“蠶式慢生活”,進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng)“絲綢+旅游”全景體驗(yàn)新模式。

作為國(guó)內(nèi)高鐵站唯一的文化地標(biāo),鄉(xiāng)愁小棧文化展廳將震澤悠久的蠶桑文化歷史和古鎮(zhèn)旅游精華傳向全國(guó),助推震澤“走出去”。據(jù)了解,此次展覽將持續(xù)至12月底。展覽期間,“鄉(xiāng)愁小棧”文化展廳還將作為震澤古鎮(zhèn)旅游的服務(wù)平臺(tái),不定期舉行活動(dòng)和產(chǎn)品推介。